Cocullo Elzeviri

6 Luglio 2025, 06:33

La domenica letteraria

Un libretto su “DOVERI E DIRITTI ad uso degli alunni della classe 3.a elementare”

Nino Chiocchio

Circa trenta anni fa la cara amica di famiglia Tecla Mascioli (1) ci regalò alcuni libri; per non interrompere la linea del colloquio e dato uno sguardo superficiale a quelle pagine in disordine, visto che si trattava di materiale riferito ad uno scolaro o al massimo ad un giovanetto, richiudemmo quei fogli scompaginati e rilegati con uno spago ripromettendoci di esaminarli con comodo. Purtroppo quel mobiletto che li custodiva è rimasto chiuso per alcuni lustri e l’ “opera omnia” di Antonio Lisciotti è riemersa pochi giorni fa impartendo una centenaria e solenne lezione di educazione civica, cioè di quella disciplina scolastica che allora ha formato scolari; purtroppo oggi i giovani sono “sformati” dalla società, non solo, e razzolano in piazza e in discoteca; una disciplina, quella della educazione civica che avrebbe illuminato la umanità, dagli scolari senza banchi a rotelle alla prima pietra della Costituzione di cui ancora si parla tanto ma che si interpreta solamente se si legge a rovescio, solamente se si canta in un coro muto.

Dunque i libri di Antonio Lisciotti furono spostati dalla casa di via Aracella a quella di via Canale, dove veniva a trascorrere il periodo estivo Tecla, dove la sorella di Antonio Vitalina Lisciotti andò sposa a Loreto Palomba nel 1921. Ma perché Vitalina fu gelosa custode delle memorie del fratello Antonio?

Leggiamo dal “Registro della Popolazione 1800-1900” (Archivio del Municipio di Cocullo): Famiglia 88, Via Aracella (ora “Via Roma”)- Casa 2= LISCIOTTI DOMENICO di Francesco e fu Palomba Clorinda, capofamiglia, sp. Mascioli Maria Maddalena nel 1874; figli: Marianna (n.1875), M.Clorinda (n.1887), Antonio (n.1880), Pasquale (n.1882), Loreto (n.1889, emigr. a Somerville-Mass.), Raffaele (n.1892), Elisabetta Vitalina (n.1896).

Famiglia 162, Orione San Nicola- Casa 5= PALOMBA LORETO di Cesidio e di Marchione Angelantonia, capofamiglia, sp. I nozze Gentile Laura nel 1911, II nozze Lisciotti Vitalina Elisabetta nel 1921; figli: Aldo (n.1912), Antonio (n. e m.1922), Nello Nino Pietro (n.1923, m.1997), …

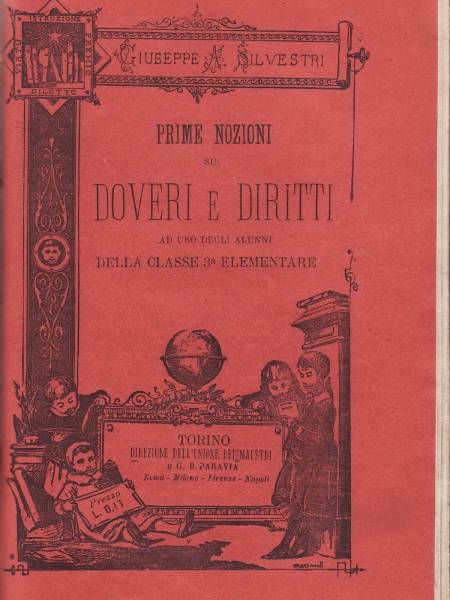

La copertina del primo libro dello scolaro Antonio è intitolata “Prime nozioni su DOVERI E DIRITTI ad uso degli alunni della classe 3.a elementare”.

Nel Basso Medioevo i bambini poveri generalmente erano avviati al lavoro dei campi e solo quelli che avevano la fortuna di poter frequentare le scuole dei Gesuiti gareggiavano con i piccoli colleghi che avevano appreso la pratica della scuola dell’abaco, la quale primeggiava nell’insegnamento dell’aritmetica e delle discipline affini sviluppate in Oriente per favorire il commercio. Per i ricchi il problema non si poneva a causa di un diffuso mecenatismo solidale e soprattutto per l’intervento di istitutori cortigiani nelle famiglie nobili. Nel ginepraio Chiesa, istitutori privati e “fabri” e poi “mastri”, la staffetta relativa all’educazione dei bambini era partita disordinatamente nel XIV secolo: l’iniziativa sarebbe stata presa da un magnate fiorentino il quale, giunto al potere della cosa pubblica, propose di affidare alla collettività le spese per far funzionare scuole pubbliche; si giunse infine dopo secoli alla legge Casati (2) (pubblicata sulla “Gazzetta Piemontese nel novembre 1859, cioè cinque mesi prima dell’impresa dei Mille) che affidava la competenza delle scuole elementari ai Comuni e sanciva l’obbligo scolastico obbligatorio articolando la scuola elementare in due cicli di due anni ciascuno. Il Ministro Coppino nel 1877 estese la durata degli studi elementari a cinque anni, fermo restando che l’obbligatorietà si concludeva al compimento del primo triennio e i programmi erano alquanto confusi; un po’ di chiarezza la portò il pedagogista Gabelli il quale, nel 1888 (“Regolamento unico per le scuole elementari-Istruzioni e Programmi delle scuole elementari del Regno”) criticando i vecchi programmi basati sul nozionismo, diede impulso ad una formazione completa dei piccoli esprimendo l’esigenza ad incrementare lo sviluppo del senso critico, insomma concentrando l’attenzione sul vero sviluppo intellettuale e formativo dei discenti. Ancora ai primi anni del 1900 si parlava di statalizzazione della Scuola, ma solo nel 1921 fu emanata la legge della Riforma Gentile con cui veniva riorganizzata la materia, che con il nome di “Educazione Nazionale” portò chiarezza e programmi nuovi.

Il titolo del libretto sembra privilegiare i doveri sui diritti, poiché li pone al primo posto nel binomio; in realtà quest’ultimo è composto di due termini certamente correlati: un discorso in cui apparisse solo uno di loro sarebbe vacuo. Questo voleva dire, forse, l’Autore del libretto e il discorso scaturiva da un sano ragionamento; purtroppo oggi pare che le cose siano cambiate, considerato che si parla troppo spesso dei diritti senza pensare ai doveri che li limitano. E allora la memoria ricorda il sonetto dialettale di Modesto Della Porta, “La Velangela di San Michele”. Il Poeta immagina la celebrazione della ricorrenza del Protettore di un paese: la statua del Santo compare accanto ad una bilancia da tavolo i cui piatti sono sempre fermi e perfettamente paralleli, nonostante i continui movimenti della processione. Modesto, più curioso che devoto, si avvicina al simulacro e si accorge che quei piatti sono fermati da una specie di bilanciere il quale è fissato con un piccolo marchingegno (“éve ‘nchiuvate gnì ‘na scrufulette”). Orbene io desidererei che la “scrufulette” fosse applicata al binomio, inscindibile, Doveri-Diritti, affinché quei puerotti e puellette che conclamano i diritti in piazza senza sapere se questi si mangiano perché quei ragazzotti apprendano che il famoso binomio dei Diritti contiene l’ingrediente dei Doveri. Infine, prima di copiare non integralmente il testo del libro in parola, condivido il rammarico che circa centotrent’anni più tardi avrebbe provato l’Autore del libro, Giuseppe A. Silvestri. Fine della I puntata

Note

1 - Sposa di Nello Palomba; costui era figlio di Loreto, che era marito di Vitalina Lisciotti la quale in una cassapanca custodiva ricordi della sua famiglia: tra questi Tecla aveva trovato, tra altri cimeli, dei libri vecchi e consunti, ed una fotografia, presumibilmente appartenuti ad un fratello di Vitalina, forse Antonio Lisciotti? Probabilmente, essendo Vitalina nata per ultima di quella famiglia, presumiamo – a parte i fenomeni migratori come quello di Loreto Lisciotti, emigrato a Somerville nel Massachussets - che lei sia stata l’ultima custode dei ricordi di famiglia e necessariamente quei ricordi abbiano trovato “ricovero” a Via Canale nel 1921.

2 - Detta legge prevedeva l’insegnamento religioso affidato a sacerdoti. Quando Cavour ripeté il motto “Libera Chiesa in libero Stato” nel 1861, proclamando il Regno d’Italia, forse non considerava che i monti dell’Abruzzo interno erano permeati dalla civiltà cattolica dello Stato confessionale borbonico al tramonto.