Cocullo Elzeviri

20 Luglio 2025, 06:22

La domenica letteraria

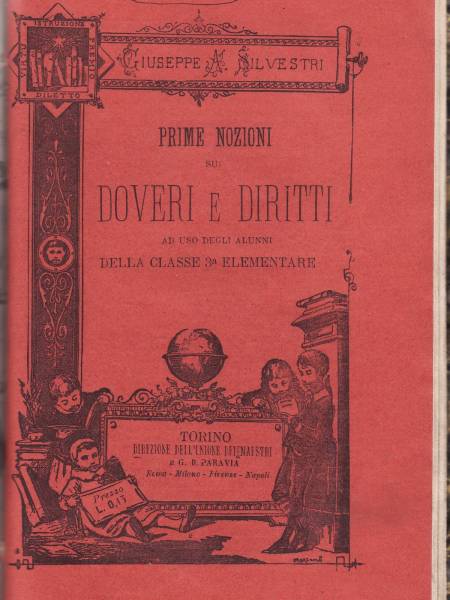

Un libretto su “DOVERI E DIRITTI ad uso degli alunni della classe 3.a elementare”

Nino Chiocchio

III ed ultima puntata - Segue, rilegato rozzamente e quindi inserito nella pubblicazione precedente, uno stampato intitolato “IL FANCIULLO ITALIANO EDUCATO ED ISTRUITO- /LIBRO DI LETTURA coi segni della rètta pronùnzia per la terza classe elementare maschile,/ compilato in conformità delle Istruzioni e dei Programmi governativi 25 settembre 1888/ e della Circolare Ministeriale 23 settembre 1891/ dal Prof. BARTOLOMEO RINALDI- Quarta Edizione/ Torino/ Libreria Scolastica di Grato Scioldo, Editore/ Già Tommaso Vaccarino/ Corso Re Umberto, 6 – Angolo Via Ponza./ 1893.”

I capitolo: LA SCUOLA E LA VITA

Addio, vacanze! Una mattina, sul finir di settèmbre, Italino, staccando il sòlito foglietto dal calendario americano, appeso alla parete della saletta, esclamò: “Jèri 29, òggi 30, e domani, senza che nemmeno io guardi tra i mesi che hanno 31 giorno. Domani o doman l’altro si riàprono le scuòle per le iscrizioni e per gli esami di riparazione agli alunni che non fùrono promòssi in luglio, e, dopo la metà di ottobre, ricominciano le lezioni regolari. Dùnque… addìo, vacanze!”

Omissis- Il protagonista, con il nome d’arte Italino, era stato promosso dalla seconda alla terza classe e malvolentieri sopportava l’attesa per tornare a scuola dopo quindici giorni… Intanto racconta le sue prodezze passate e rimpiange la fine della buona stagione.

Buòne disposizioni. Dopo colazione, Italino nella sua cameretta sfoglia i quaderni e compita secondo come aveva suggerito il maestro. Quando comincia ad accusare una certa pesantezza esce dalla stanza e saluta il babbo che si accinge ad uscire di casa per andare al lavoro, salutandolo e dandogli un bacio e successivamente aiuta la mamma in qualche faccenda domestica. I genitori si esaltano per l’amore del bimbo.

Perché tornare a scuola? La mamma illustra al figlio l’importanza dello studio:… E ciò perché sappiamo quanto sia vantaggioso, in ogni condizione della vita, l’èssere educati e istruiti…

Brutta cosa l’ignoranza! L’Autore descrive due momenti che mettono in cattiva luce la mancanza di istruzione: ne “L’ignorante gabbato” crea il profilo di un contadinello che non sa né leggere né scrivere. Questi era stato inviato dal padre a portare delle mele cotogne al padrone che abitava nella città vicina. Sperando di ritrovare la casa del destinatario, il bambino in realtà girò in lungo e in largo fino a quando s’imbatté in una frotta di suoi coetanei che giocavano. E allora ricordò l’indirizzo e chiese ad uno di loro quale fosse la via e il numero della casa; sghignazzando l’interrogato gli disse se sapeva leggere poiché quella era la via che cercava; lui rispose che non sapeva leggere e il ragazzo gli disse che lo avrebbe accompagnato fino alla casa dove doveva andare purché gli avesse detto quale fosse il contenuto del cestino. Il contadinello, più cosciente che riservato, si mise a piangere: in quel momento stesso fortunatamente incontrò il padrone e si accompagnò a lui.

Nell’altro episodio, “L’ignorante svergognato”, Ernestino incontra una “vecchierella” che ostentava una lettera inviatale dal figlio soldato. Costei chiese a Ernestino se “andasse alla scuola”; lui rispose di sì in maniera scortese: al che lei replicò che avrebbe evitato di disturbare lo zio per farsi leggere la missiva; ancora una volta, Ernestino risponde con alquanta alterigia che non avrebbe letto gli “scarabocchi” del soldatino. Proprio allora esce lo zio (che leggerà alla vecchietta la lettera) con il padre che lo rimprovera aspramente e lo mortifica ricordandogli i suoi due anni di ripetenza.

I primi vantaggi della scuola. Il piccolo Camillo è sollecito nel presentarsi fra i primi scolari alla riapertura della scuola e rimane perplesso quando si accorge che il suo caro amico Giustino è assente. Tornato a casa trova una lettera dell’amico, il quale gli comunica sconsolato che un piccolo infortunio lo costringe a letto. Camillo replica che è molto dispiaciuto dell’accaduto, il che lo priverà della sua compagnia per alcuni giorni; comunque l’Autore commenta che è importante sopperire alla mancata compagnia con lettere reciproche. La qual cosa può provare a fare chi sa leggere e scrivere: più tardi l’esperienza e uno studio approfondito toglieranno il verbo “potrà”.

Una grande famiglia o un piccolo stato. In un dialogo, fra il nonno e il nipote Faustino, l’Autore illustra i vantaggi che possono derivare dalle esperienze potenziate dallo studio paragonando la collettività scolastica alla famiglia: l’una disciplinata dai diritti e doveri sanciti dalla legge, l’altra dall’educazione.

Dopo un suo breve commento, l’Autore riproduce una lunga poesia scritta da lui, Rinaldi, intitolata “Invito alla scuola”, di cui riporto solo gli ultimi versi:

“Ma il vigore, il saper poco vale,/ E di male pur causa è talor,/ Se virtù non è guida alle imprese,/ Se cortese e gentil non è il cor…/ E la scuola alla forza, all’ardore/ Dà per guida la mente ed il core.”

Rinaldi è talmente entusiasta della funzione della Scuola (intesa nel senso formativo, educativo ed istruttivo) da sfiorare la pedanteria; egli sa che si rivolge agli scolari pazienti e vogliosi di apprendere, senza distrarsi sui concetti ripetuti.

Il nome più bello. Il primo giorno di scuola il signor maestro si accinse a fare l’appello leggendo il cognome degli scolari: questi avrebbero dovuto rispondere invece di “Presente!” il loro nome di battesimo che il maestro avrebbe riscontrato sul registro. Nella scolaresca c’erano diversi elementi sgarbatelli e quando il docente chiamò Micca un bimbo vergognoso rispose Cristoforo; gli “sgarbatelli” trascinarono tutti gli scolari in una risata generale. Il maestro li apostrofò: Il ridere o il piangere, senza motivo ragionevole è da sciocchi e da ignoranti… Quello di “Cristoforo è un nome bellissimo…”; fra l’altro Cristoforo Colombo fu un illustre italiano famoso in tutto il mondo per avere scoperto l’America e Pietro Micca fu un valoroso soldato italiano: “I nomi e i cognomi non sono, per sé stessi, né belli né brutti; ma possono essere onorati o disonorati da chi li porta…”

Continua con il titolo del brano Jeri, oggi, domani: narra le esperienze di due fanciulli, Gigi e Nanni. Il primo risponde ad un addolorato rimprovero del padre, corrucciato per i mancati progressi scolastici; il figlio risponde che recupererà in seguito e poi si commuove per le attenzioni e l’affetto del genitore; mentre Nanni è stato solerte e non ha aspettato l’indomani per compiere i doveri spettantigli.

Tra buoni compagni- Omissis- La lettura verte sull’iniziativa presa da Federico per riconciliare due suoi compagni di scuola che avevano avuto un piccolo scontro a parole; prima scrive a Giulio chiedendogli di ammettere la sua risposta sgarbata e un po’ ingiuriosa a Peppino che gli aveva fatto un rilievo. Federico si appella alla bontà d’animo dell’interlocutore il quale ammette il torto e a sua volta l’amico scrive al compagno offeso per chiedergli di perdonare Giulio; Peppino rileva che anche la mamma sarà contenta di rivederli insieme e di ospitarli a cena a casa loro. Allora anche i bambini erano uomini.

Il frutto delle correzioni- Il padre accompagna il figlio Ernesto nel suo vigneto dove sono molti alberi da frutta e, quando il figlio gli obietta che il potatore non è stato bravo perché ha tagliato molti rami che avrebbero portato tanta frutta in più, Il genitore replica che l’albero vicino, non potato, ha la frutta piccola perché l’albero, se fosse stato potato, avrebbe portato non solo più pere ma anche più grandi: e paragona gli alberi potati ai difetti corretti al bambino. Omissis.

Seguono molte altre letture (oltre duecento pagine) su argomenti a carattere moralistico e istruttivo, quali (“Volere è potere”, “La parola d’onore”…), alternati a sonetti ugualmente dello stesso genere dello stesso Autore (“Di fiore in fiore”: Foglia d’aprile,./ Il buon bambino è sempre tale e quale:/ Savio, modesto, docile, gentile…./ Fior della sera./ E son fiori lassù le stelle ancora,/ E una stella del ciel mi dice: Spèra!).

Il secondo capitolo, con altre quindici letture, è dedicato a IL LIBRO DELLA NATURA, in cui Rinaldi decanta la bellezza del creato e si sofferma sulle visioni di belle giornate e di notti riposanti: il sole, le stelle…, nonché l’alternarsi delle stagioni.

Il terzo capitolo si intitola Tra cielo e terra: descrive i fenomeni atmosferici e le ripercussioni sul pianeta.

“Sopra la terra” –quarto capitolo- contiene molte pagine in cui l’Autore illustra, soffermandosi a lungo sul peso e sulla natura dei corpi nonché sulle loro derivazioni (legno, descrivendo alquanto meticolosamente, l’importanza di alcune piante e alberi: dal noce alla quercia…), metalli e pietre (dal ferro, acciaio, ghisa…, al granito, al marmo), per passare a descrivere il mondo animale (scimmie, elefanti,… struzzo, pavone, rettili). Inneggia a “L’armonia dei tre regni” (animale, vegetale, minerale), continuando il capitolo ad esso dedicato, ancora con un’altra poesia, di cui riproduco alcuni versi: “Spettacol novello, incessante,/ E studio gradito m’è ognor/ Quest’ampia dovizia di piante/ Di frutti, di fior/… Di tanta e sì bella armonia/ Che avvince i tre regni fra lor…”, capitolo che termina con lunghe digressioni sui laghi, sui fiumi e sui mari, nonché sulle creature che animano il creato.

Il quinto capitolo è dedicato a “L’uomo e le sue opere”: come i greci incitavano l’uomo a conoscere sé stesso, allo stesso modo l’autore incita i fanciulli a conoscere l’importanza del proprio essere: conoscenza del corpo umano …

Sesto capitolo- Città e campagna, consorzio umano…. Omissis. Accenna ad alcuni aspetti topografici nonché al rispetto delle regole che disciplinano il consorzio umano.

Settimo ed ultimo capitolo: “Su e giù per l’Italia”. Dopo avere sfiorato i concetti fondamentali dello scibile umano, dalle Scienze Naturali ad un accenno al panorama geografico fisico e politico, per cui appare una piccola antologia, magari un po’ pedante, considerata la necessità di inculcare quei concetti agli scolari, che rinfresca le letture in una stupenda enciclopedia per i bambini, l’Autore ricorda monumenti e personaggi importanti dell’Italia (Pantheon, dove è sepolto “Vittorio Emanuele Padre della Patria”, Vaticano, Campidoglio…); Bartolomeo Rinaldi, poeta, prosatore e critico letterario del tardo Ottocento, termina con un’ultima sua poesia: Sono Italiano!/ “Quando sia grande, voglio andar pel mondo,/ E vo’ molti paesi visitare;/ Ma sempre sempre del mio còre in fondo/ La mia Patria diletta l’ho a portare…/ E se in vedermi alcun vispo e giocondo,/ Donde io venga, si faccia domandare: // Sono Italiano! (gli dirò cortese)/ Ed è l’Italia bella il mio paese…// Ed è l’Italia bella il mio paese…// Col suo bel ciel, la dolce sua favella;// Ed è l’Italia la natal mia terra,/ Che Appennin parte, e il mar con l’Alpe serra!”