Cocullo Cultura

1 Maggio 2025, 06:41

Oggi a Cocullo festa di san Domenico Abate

IL SERPE ORNAMENTO SIMBOLICO E IL TRATTURO COME VEICOLO DELLE TRADIZIONI

Nino Chiocchio

Genesi: “la bestia più astuta fatta dal Signore Dio” è il serpente. Quindi mettiamo da parte il lungo percorso dell’ofiolatria in chiave mitologica e che senz’altro aveva consegnato al cristianesimo una lunga serie di successi. La bestia era stata di volta in volta simbolo di prudenza, di fertilità.

Dopo l’alba del primo Medioevo l’eco del patrimonio erpetologico risuonava ancora fortemente nelle orecchie degli ex pagani cristianizzati cocullesi, i quali d’altra parte non trovarono difficoltà ad incanalare la tradizione pagana nel nuovo credo per la tolleranza dei regnanti prima del XIII/XIV secolo. Se molti ritennero e hanno ritenuto che la fobia dei serpi determini la ripugnanza e la paura, penso che si possano ricredere per il fatto che l’istinto reattivo dell’animale tenta a pungere e considerato che ormai non si prendono più rettili velenosi.

Dopodiché, anche tenuto presente che già Mosè, durante la fuga verso il deserto aveva contato sulla protezione di un bastone sul cui manico era scolpito un serpe, nel paganesimo e nel primo cristianesimo dell’Alto Medioevo gli ex pagani, accettando confusamente il nuovo credo, favoriti in ciò dalla tolleranza dei regnanti, trovarono logico abbinare al nuovo Verbo la superstizione tramandata dalle usanze pagane.

Il tortuoso intreccio religioso, che oltretutto gravita attorno al tema trinitario con allo sfondo la figura del serpe, espresso in questo caso da un serpe lapideo scalpellato dal un valente artigiano e rinvenuto fra i ruderi di quello che fu un luogo sacro, rivela un tormentato percorso nello spirito religioso dei credenti.

Scrive Jurgens Misch nel suo libro “Il Regno Longobardo in Italia” (Eurodes Ed., 1979) che le cripte nel VI-VII secolo erano direttamente collegate al culto dei serpi, culto coltivato dai Longobardi fino ai tempi del ducato di Benevento. In effetti, per gli artisti longobardi il serpente ebbe sempre un valore simbolico altissimo. F.B. Long precisa: Il Pomo, l’Albero, il Serpente sono solo i simboli di un più grande e tremendo arcano.

Lo spazio occupato dal serpe nel pantheon pagano era stato enorme, per cui i primi cristiani su cui abbondante risuonava l’eco idolatrica, accettarono il simbolo della bestia almeno come ricercato ornamento che spesso apparve in raffigurazioni esaltanti; ma talora non fu così, poiché

Ad uno dei lati di una colonna (Marsiglia, chiesa di Saint Victor) figura un serpe; all’altro appare un albero. Allora la bestia potrebbe essere la metafora dell’eternità (1) aer perennius, “durevole più del bronzo”). Scrive H. Steuer (“I Barbari e l’ Italia", Melita Ed., 1992): “…figure di animali, soprattutto serpenti, intrecciati tra di loro, compaiono sui sedili del coro di una chiesa di Metz”.

In questo caso, nello svolgimento di una funzione solenne, immaginiamo i religiosi seduti nel coro che inneggiano mentre sulle figure dei serpi, per carenza di interstizio sufficiente, aleggia un profumo non certo di verbena.

Nella stessa città la Regola dell’ “Ora et labora” disponeva che i monaci fossero “prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”.

Ancora J. Minsch (op. cit.): “I Longobardi furono condotti, dal loro naturale spirito di tolleranza, a tentare una conciliazione del nuovo credo con il vecchio, mediante un’operazione culturale assai feconda, che rifondò dalle radici la loro spiritualità. OMISSIS…San Colombano… fuggì [scacciato dalla Francia dai Franchi?] in Italia, dove fu accolto con estrema familiarità ed amicizia dal re ariano dei Longobardi, Agilulfo. Nonostante la differenza di fede, quivi si dette al santo la possibilità di predicare e di operare liberamente su tutto il territorio del regno. OMISSIS…Il nuovo palazzo che Teodolinda si fece costruire a Monza e la chiesa ad esso annessa, dovettero sentire l’influenza se non l’opera diretta di maestri romani e bizantini. La regina comunque dovette approfittare dell’occasione per far stabilire a sud delle Alpi tutta una colonia di muratori e di scalpellini, la stessa da cui poi si sarebbe sviluppata la corporazione dei famosi Maestri Comacini”.

Teodolinda forse fu il tramite principale per una laboriosa intesa tra la Chiesa di Roma e i Longobardi ariani. Ella aveva sposato il re longobardo Autari, che però morì avvelenato dopo un anno di matrimonio. La regina, che intanto era andata a nozze con Agilulfo, nella prima decade del 600 aveva donato a San Colombano, con il consenso del marito, il paese di Bobbio con la chiesa di S. Pietro e i luoghi circostanti. Grimoaldo, fratello di Teodolinda, pressato in ciò anche dai suggerimenti di suo padre Garibaldo che era duca di Torino, era riuscito ad impadronirsi del ducato di Benevento e teneva esposto nel suo palazzo un grosso ninnolo raffigurante un serpe d’oro. Quindi, i Maestri Comacini di Teodolinda nella loro progressione verso il sud si erano inoltrati nell’Italia meridionale dove i Longobardi avevano creato i ducati di Spoleto e di Benevento.

Nel XIV secolo Carlo II d’Angiò fece costruire a L’Aquila una chiesa dedicata a San Domenico senza specificazioni ulteriori, cioè se si trattasse del Santo di Guzman (domenicano: alla nascita venne battezzato col nome di Domenico di Silos, santo patrono dell'abbazia benedettina di Santo Domingo de Silos (2) o se si trattasse dell’omonimo folignate (benedettino). L’offerta sarebbe stata determinata dall’esaudimento di un voto alla Maddalena intervenuta per farlo liberare dalla prigionia aragonese.

A questo punto mi permetto di formulare una coraggiosa ipotesi: che il donante abbia confuso i due santi, considerato che quello spagnolo era più vicino ai suoi giorni ed aveva riscosso già allora il meritato riconoscimento; Dante, riferendosi a San Domenico da Guzmàn ed a San Francesco, dà questa definizione: L’un fu tutto serafico in ardore[San Francesco];/ l’altro per sapienza in terra fue/ di cherubica luce uno splendore [San Domenico da Guzmàn]; mentre San Domenico di Foligno, trascorsi i secoli (i “”media” di allora non avrebbero più ricordato il povero eremita in terre lontane da quelle fiorentine), non aveva e non ha la risonanza dell’omonimo, San Domenico da Guzmàn, invece, aveva avuto incarichi importanti dal re di Castiglia, tra cui quello di predicare in Francia).

Teniamo presente che in quel periodo si stavano fondendo i casati di Castiglia e di Aragona unificando la Spagna (gli interessi convergenti portavano al matrimonio tra Ferdinando d'Aragona ed Isabella di Castiglia nel 1469 che sancirà l'unione dei due Regni (e quindi potremmo definire già aragonese il sovrano); ma quel che più è notevole è il fatto che Carlo II d’Angiò in questo periodo, minacciato di decapitazione, fu liberato nel novembre 1288 pare per intercessione della regina Costanza d’Aragona. In realtà a parte il sogno, che fa leggenda, quando il re francese si diresse al Morrone (estate 1294) si presume che passò per il vicino nostro paese e forse visitò il monastero fondato un paio di secoli prima dal benedettino San Domenico; si tenga inoltre presente che cinque-sei anni prima il re era scampato alla prigionia in Spagna di cui ho accennato: se mettiamo sulla bilancia il monastero di San Domenico benedettino e la chiesa donata all’Ordine fondato dal santo teologo spagnolo, mi pare che penda più il piatto del monastero benedettino…

Infine Carlo II aveva scoperto le reliquie della Maddalena conservate poi nella chiesa di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume quando era in Provenza.

A sostegno della tesi esistono nell’area marso-peligna, fra cui Cocullo, molte chiese e molte raffigurazioni della Maddalena, che fra l’altro non sembra abbia avuto Cocullesi devoti oltre agli Angioini.

Le vie di comunicazione erano state da tempo segnate da qualche contadino che aveva organizzato un’azienda rudimentale con pochi ovini ed equini. Sarebbe troppo arduo risalire ai primordi; le “vestigia” furono accolte dalla logica impegnata nella orografia. Questi passaggi poco agevoli ebbero la prima regolamentazione nel I secolo a.C. con la lex agraria: erano le “calli” (antichi tratturi), che in età imperiale sostennero in parte il fisco attraverso la riscossione di una tassa (pedaggio) da parte di un incaricato chiamato “pubblicano” che generalmente si incontrava sul confine durante il passaggio da un territorio all’altro. Varrone aveva indicato i siti più validi per una buona pastorizia (lui stesso possedeva una azienda agricola in Puglia).

Ora riprendiamo il filo del serpe beneventano (Grimoaldo) avviandoci “su le vestigia degli antichi padri”. Il veicolo più sicuro nella propalazione delle tradizioni, degli usi, dei dialetti, ecc., fu lo spostamento di pellegrini, mercanti e pastori.

La poesia dei tratturi, con paesaggi mutevoli attraversati dalle carovane pittoresche e rumorose (campanacci, belati, muggiti, nitriti, zufoli e fischietti…), guidate da superbi cani-pastore abruzzesi, stava per esaurirsi e lasciare i paesaggi ormai inariditi.

Ai tempi di Grimoaldo le “calli”, quelle scomode vie, per il numero crescente di animali e di pastori, divennero “un erbal fiume silente” (così definirà il Vate pescarese la ragnatela dei passaggi tratturali), passaggi sempre più larghi e agevoli; diventeranno piste comode e ampie in seguito alla regolamentazione della transumanza stabilite dal re di Spagna Alfonso d’Aragona nel 1447 (“Regia dogana della mena delle pecore di Puglia”). Non dimentichiamo però che il duca beneventano segna una pietra miliare sul percorso della tradizione ancestrale.

Dunque le vecchie calli diventavano tratturi non solo per il transito più agevole, ma anche perché creavano tanti toponimi derivati dal verbo latino “trahere”, cioè “trascinare” perché “trascinavano” usi e costumi soprattutto dall’Appennino aquilano e reatino fino alle Puglie. E le tradizioni e le usanze si moltiplicavano quando si creavano i tratturelli, cioè i raccordi tra i vari tratturi (il nostro tratturo partiva da Celano e arrivava fino a Lucera e poi a Foggia: esso si intersecava specialmente vicino al mare, con il Tratturo Magno, L’Aquila-Foggia; ancora, esso si intersecava con il tratturo di Pescasseroli e Castel di Sangro e le altre vie appenniniche di transumanza). Nell’età borbonica sui tratturi vennero apposti termini di pietra con la sigla scalfita R.T., ad indicare “Regio Tratturo”. Il sistema tratturale aveva dato una poderosa spinta all’economia mercantile fino al 1806 quando ci fu lo smembramento da parte dei Bonapartisti: ciò comportò inevitabili ripercussioni su tutta l’organizzazione. (fine II puntata)

NOTE

1 - Perennius” è comparativo di maggioranza; potrebbe indicare un tempo lunghissimo e comunque non inferiore ad un anno, proprio come il tempo della muta del serpe.

2 - Domenico era stato battezzato in una chiesa benedettina: ciò potrebbe aver generato l’equivoco della donazione ad un altro Ordine.

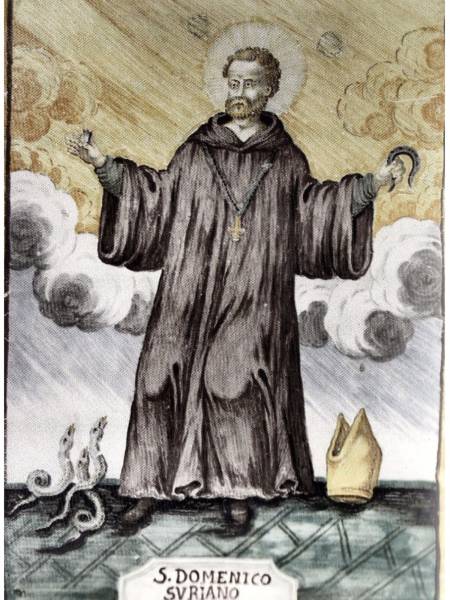

Nella foto: mattonella maiolicata settecentesca della bottega Gentili (Castelli)