Cocullo Cultura

16 Febbraio 2025, 06:39

Il tessuto sbrindellato in sei puntate

Nino Chiocchio

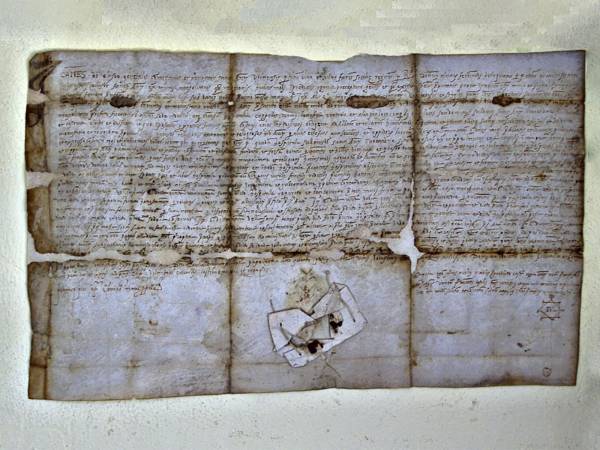

V puntata - Avvicinandoci alla conclusione del quasi superfluo e molto sintetico quadro generale, ricordando il circo delle alternanze reali e feudali, delle trattative, delle “trattativette” e delle “trattativucce” ingannevoli, affermando che in definitiva fin dal XIII secolo Carlo II d’Angiò aveva avvertito la frana determinata dagli Aragonesi, rilevando inoltre che la disfida di Barletta[1] aveva sancito il dominio spagnolo nell’Italia meridionale, fatto salvo il germoglio di Giovanna d’Angiò (1326 circa–1382, regina di Napoli, regina titolare di Sicilia e di Gerusalemme) e il ritorno di fiamma di Giovanna II d'Angiò-Durazzo (1371–1435), quel dominio degli Iberici fu consacrato a Pavia nel 1525 dalle truppe dell’imperatore spagnolo guidate gloriosamente da Ferdinando Francesco d’Avalos (di cui alla seconda pergamena), marito di Vittoria Colonna, il quale fece prigioniero il re francese. I cugini d’Oltralpe hanno magnificato la loro “grandeur”, però non poche volte l’alloro delle battaglie è loro sfuggito, ma hanno quasi sempre trovato un posticino al tavolo dei vincitori: politicamente e militarmente nel contrasto franco-spagnolo persero, ma erano riusciti a disegnare il giglio angioino nella sfaccettatura religiosa. I Templari francesi apparvero nel XIV secolo a Cocullo e gli Antoniani[2] nel XVI secolo. Qui riproduciamo una pergamena del 1537.

Quello di accogliere i poveri era un precetto da osservare perché in essi allora si vedeva riflessa l’immagine di Cristo, e osservarono il precetto rigorosamente coloro che pensavano così di meritare da Dio: l’iniziativa fu favorita dai frati di Sant’Antonio di Vienne. Anche a Cocullo, come affermò nel documento datato 14 luglio 1616 (cioè settantanove anni dopo la redazione della pergamena sopra riprodotta), un prelato degli Agostiniani, il Generale dell’Ospedale di Sant’Antonio Viennese, scrisse che la cappella cocullese di Sant’Antonio di Vienne – “che non è dotata della cura delle anime” – era una grangia della Rettoria Generale e di detto Ospedale (perché egli ribadì un concetto che era già contenuto nella pergamena del 1537?) “siti e posti vicino e fuori le mura di Porta Capuana di Napoli” e che nell’annuale ricorrenza della festa di Sant’Antonio si dovevano versare alla detta Rettoria dieci carlini “in segno di soggezione e di riconoscimento della superiorità della Rettoria Generale”.

Nella parte bassa (solo oggi bassa e pressoché disabitata) di Cocullo e sul letto d’un torrente ormai quasi del tutto secco, presso l’odierna rua di Sant’Antonio dove si trovano i resti della chiesa omonima, nella zona della “Pélélla” (toponimo che evoca il ricordo di una lastra concava al centro e allisciata dall’azione dell’acqua, allora abbondante nel suo volume più che sufficiente a spingere la ruota del mulino della “Refóta” posto a valle, dove le donne – e forse, prima, anche i frati - andavano a sciacquare i panni) nella parte bassa, dicevo, si possono ancora vedere, fra gli sterpi, i ruderi di un complesso (più tardi chiesa di Sant’Antonio) che forse racchiuse un recinto che aveva i requisiti dello “spitale”, cioè di uno di quegli edifici adibiti all’assistenza ai viandanti, ai pellegrini, ai poveri e agli infermi (dopo la peste del 1348 le pestilenze e le carestie si accanirono sulle nostre comunità) perché esso sorgeva in un punto strategico qual era il traghetto fra le rive: appunto vicino alla chiesa comparrocchiale di Sant’Egidio e ai margini dell’allora tumultuoso corso d’acqua.

Con la bolla del 16 novembre 1537, che si riproduce con una traduzione libera imposta anche da notevoli abrasioni e che fu confermata indirettamente più di cent’anni dopo dalla delibera adottata dai massari cocullesi il 18 giugno 1668 (quelli erano ricorsi al Vescovo perché il sacerdote del luogo si era rifiutato di pubblicare in chiesa la nomina del procuratore di Sant’Antonio; ma il vicario vescovile aveva bocciato il ricorso “con dire che non havemo attione di fare li procuratore di Santo Antonio de padua si beno per quello di Vienna”), il Padre Generale degli Agostiniani sottopose anche lo “spitale” cocullese alla disciplina del suo Ordine

Traduzione libera-

GIOVANNI Velasco, commissario generale e procuratore di Sant’Antonio Viennese per tutto il regno di Sicilia al di là e al di qua del faro. Avrete saputo che, essendo stato accordato e consentito dalla sede apostolica alla comunità del Santo Abate e all’ordine di Sant’Agostino della diocesi viennese, e quindi anche al predetto monastero fuori le mura di Napoli, di costruire ospedali, cappelle, case, benefici, oratori, ed altri luoghi pii esistenti sotto il nome del suddetto Sant’Antonio e quelli che saranno costruiti successivamente, spettano e sono di pertinenza dell’abate e dell’ordine, e a quelli sono assoggettati, non invece ad altre chiese o a secolari di paesi, luoghi, villaggi e comunità.

Per cui venendo io, Giovanni predetto, a sapere di un ospedale sotto la denominazione dello stesso Sant’Antonio, sito e posto fuori e vicino le mura del castello di Cocullo, nella via e presso i muri e la cappella di Sant’Antonio da Padova, recentemente costruito e forse fornito dall’università e dagli uomini di detto castello per essere tenuto, posseduto, essere retto e governato fino ad ora da essi con tutti i suoi frutti, diritti, profitti, per mezzo mio è aggregato e sottomesso con tutto ciò che compete a detta Rettoria generale napoletana e all’Ordine. E, affinché la devozione dell’Antonio Viennese di detti università ed uomini verso il predetto beato non venga indebolita ma anzi si moltiplichi ed aumenti nel tempo, e nello stesso ospedale si osservi l’ospitalità in ogni miglior modo, a me è stato permesso di organizzare, secondo l’autorizzazione, il predetto ospedale con tutti i suoi diritti, i frutti, i redditi, i proventi, gli onori e gli oneri predetti; ed in custodia di essi affido e concedo ai saggi cittadini Marino Risio, camerlengo, nonché ad Antonio Lisciotti e Giovanni de Milana, massari, il governo e l’amministrazione universale con i seguenti patti, regole e condizioni. Cioè: prima di tutto che la nominata collettività mantenga sempre detto ospedale riparato e ben coperto nei tetti, nei muri, nelle fabbriche, nelle porte ed in altre cose necessarie, così che non venga in rovina, e in detto ospedale sia almeno un letto predisposto decorosamente per ricevere i poveri e massimamente quelli tormentati dal “fuoco di Sant’Antonio”. Parimenti detta università debba anche ogni anno eleggere un procuratore per il governo di detto ospizio e dei suoi beni, uomo di buona reputazione e onorevoli possibilità, affinché dal bisogno non sia spinto e tentato a prendere ciò che è presente in detto ospedale per soccorrere gli indigenti, i poveri. E che il detto procuratore debba predisporre un quaderno e fare annotare tutte le entrate e le uscite, e detto quaderno si debba conservare. Parimenti detta università debba anche sempre tener provvisto detto ospedale di un custode, ugualmente uomo di buona reputazione e di onesta condotta, e detto “ospedaliere” non possa andar cercando né prendere alimenti di qualunque specie siano, né fare cerca ordinaria di grano fuori del paese e i suoi territori, perché tale cerca è dell’ospedale grande di Vienna. Parimenti detta università debba pagare ogni anno alla detta precettoria generale di Napoli o per essa al suo amministratore o a persona autorizzata la somma di [dieci carlini?]. Le quali cose l’università e gli uomini predetti sono tenuti ad adempiere ed osservare sotto privazione dell’amministrazione dell’ospedale stesso. In fede ho ordinato che fosse fatta la presente bolla sottoscritta con la mia mano e l’ho emanata in detto castello nell’anno del Signore 1537, XI Indizione, esattamente nel giorno 16 del mese di novembre, sotto il pontificato di Paolo III . Giovanni, quale commissario, di mano propria ha firmato

A Cocullo l’esercizio delle opere suggerite dalla pietà era stato promosso dalla solidarietà, dalla generosità ma anche dallo spirito caritatevole dei frati, considerato che l’organizzazione dei benefattori in Confraternite risulta successiva alla prima menzione dello “spitale” di Sant’Antonio.

Qui voglio esprimere tutta la mia gratitudine ai transumanti, i quali affrontando lunghi e perigliosi viaggi a piedi, acquisirono nozioni e fecero esperienze su tanti usi e consuetudini esportando e importando usanze e tradizioni che si avvicinano a quella che allora era la natura mentre questa ti invogliava a goderla: “o voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina!...” (G. D’Annunzio). Fino a pochi decenni fa i locali organizzavano per il 17 gennaio un rito pastorale d’accordo con l’Arciprete e le “morre” sfilavano lungo rua S.Antonio e presso i ruderi della chiesa omonima e il sacerdote le benediceva.

Quelle esperienze contribuirono a scrivere il Libro della Storia.

NOTE

[1] Un cavaliere francese, prigioniero degli Spagnoli, svillaneggiò e offese le soldatesche italiane accusandole di codardia. Di conseguenza si patteggiò una sfida tra una dozzina di cavalieri francesi e altrettanti cavalieri italiani. Persero i Francesi.

[2] Due-tre secoli prima un cavaliere francese, tornando dalla Palestina, portò a Vienne (Francia) le spoglie di Sant’Antonio abate consegnategli dall’imperatore di Costantinopoli. Successivamente a poco a poco il culto del Santo si diffuse anche in Italia.